はじめに

2025年10月12日に受験していたデータベーススペシャリストですが無事合格していました!!自己採点では無理だと思っていましたが、どうにか合格できていたので記憶が薄れないうちに感想を書いてみようと思います。

受験のきっかけ

応用情報技術者試験に合格すると、2年間は高度試験の午前Ⅰが免除されます。

せっかく免除が使えるなら、この期間に一度は高度試験に挑戦してみようと思ったのが、受験のきっかけでした。

試験結果

試験結果は以下のとおりで自己採点と大分乖離がありました。午後Ⅰは部分点出さずに厳しめにつけていたのもありますが33点も差があり、結構惜しい内容だと部分点くれてたりしてそうな感じです。

午後Ⅱ巷でも話題(?)の問2を選択しました。明細のようなテーブルでもサロゲートキーを一切許さないナチュラルキー縛りという問題で厳しく正直どのような配点だったら80点になったんだろう…?と懐疑的な。正直落ちたと思っていました。

| 試験 | 点数 | 自己採点 |

|---|---|---|

| 午前Ⅰ | – | – |

| 午前Ⅱ | 84 | 84 |

| 午後Ⅰ | 83 | 50 |

| 午後Ⅱ | 80 | 56 |

※ 自己採点についてはTAC、アイテックが出していた解答速報と配点を参考に部分点はなしでつけました。

勉強時間

勉強時間については、応用情報のときと同じく正確な総時間はわからないんですが、過去問演習や対策本読み込みなどでは時間計測していました。およそ150時間でした。

それ以外では、

- データベーススペシャリストドットコムで午前Ⅱ対策

- SQLやデータベース設計の本

- 動画教材視聴

といった時間があります。これらは隙間時間などにも行っていたので厳密に計測していません。使用した書籍等はこの後でまとめます。

使った教材(本)

- 情報処理教科書 データベーススペシャリスト 2025年版

試験対策のメイン。序章の学習方針などはかなり合格するための情報として有益でした。また、過去問と解説が大量にダウンロード特典としてついていてボリューム満点です。過去問は本当に大事な試験だと感じたので過去問と解説のために利用をお勧めです。

- 達人に学ぶSQL徹底指南書 第2版 初級者で終わりたくないあなたへ

これは応用情報のときに利用した書籍です。応用情報のとき午後試験データベースにするつもりで固めていきましたがデータベース選ぶのをやめたくらいにはまだまだ理解が足らなそうだったので再度こちらでSQL、正規化の理解を深めました。

- SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作

こちらも同様で応用情報のときに利用した書籍です。これはリファレンス替わりに参照していた程度です。

- 達人に学ぶDB設計徹底指南書 第2版

達人に学ぶSQL徹底指南書と同様の著者によるDB設計本です。SQL徹底指南書が非情にわかりやすく読みやすかったのでこちらも買ってみました。論理設計、物理設計とかをなぜ分割するのか?とか代理キーとか自然キーの使いよう、設計アンチパターンなどケースを出しつつ説明してくれるので実務でDB経験がない人等には特に有用だと思います。理解にとても助かりました。

- リレーショナルデータベース入門 第3版

お茶の水女子大学名誉教授、増永良文氏の書く本で大分理論寄りの内容です。データベーススペシャリストドットコムでおすすめされていたので読んでみましたがリレーショナル理論とか試験だけで考えると直接効くという感じではないですが基礎固めとしてはとてもよかったです。とはいえ難解なのでこの本は試験の1年前、応用情報後くらいから少しずつ読み進めて時間かけて読んだ気がします。

使った教材(その他)

- データベーススペシャリストドットコム

https://www.db-siken.com/dbkakomon.php

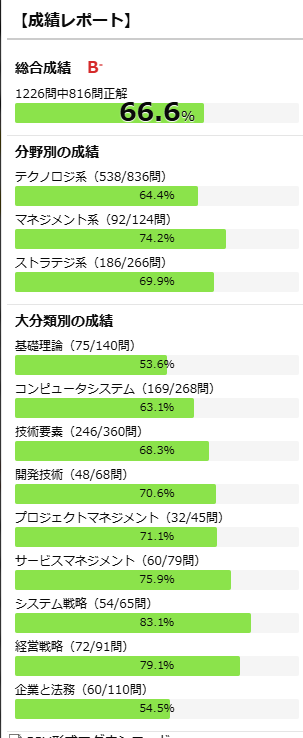

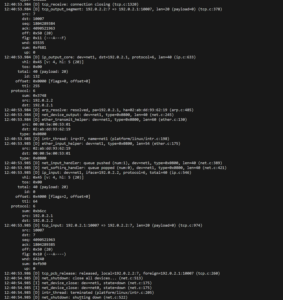

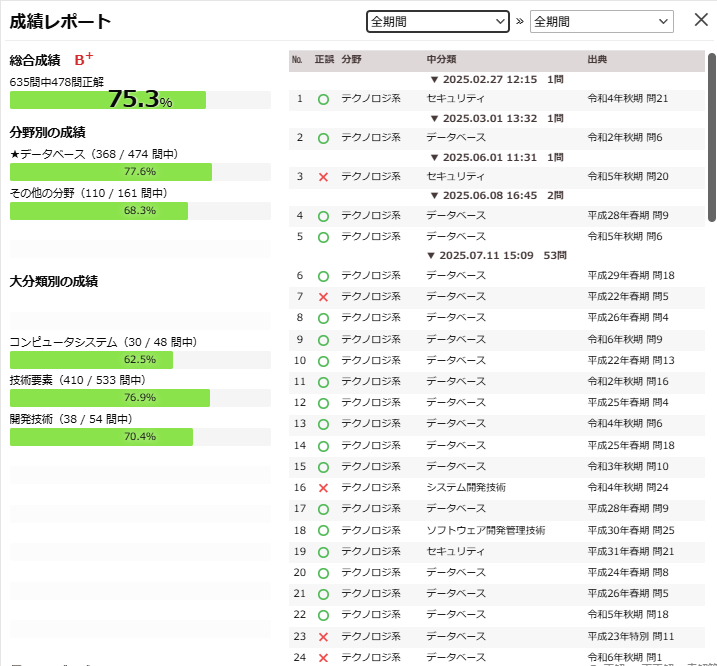

応用情報のときにもかなりお世話になりました。ここのおかげで午前Ⅱは突破できました。10月時点では成績 A-で正解率8割超えていたので午前Ⅱで落ちる心配はなく臨むことができました。

全期間の成績レポート

- Udemy

参考書の著者直伝!「データベーススペシャリスト」試験 科目A対策講義

参考書の著者直伝!「データベーススペシャリスト」試験 科目B-Ⅰ 対策講義

参考書の著者直伝!「データベーススペシャリスト」試験 科目B-Ⅱ対策講義

セール中に買いました。過去問の解説は上述した書籍を利用したのでこちらはほとんど利用しなかったので特に感想なしです。ただこれらにSQLやDBMS、設計関連のまとめが最初の方のチャプターにあってそちらはバス内とかでみるのに利用しました。ここだけ利用でも十分役に立ったと思います。またSQLなどはサンプルデータがあって実際に動かして試せるのでSQLがまだ微妙だったので演習にも役立ちました。

- サイト

勉強法に関しては以下のサイトも参考になりました。

https://shiken.wiki.fc2.com/wiki/DB

https://www.db-siken.com/bbs/0657.html

- 動画

Youtubeでデータベース関係検索して、大学講義の動画とか色々みました。覚えてるもので2点だけ紹介します。

リレーショナルデータベース入門 第3版書いた方の動画です。アイコンがデフォルトっぽいですが日本データベース学会(DBSJ)なるところのチャンネルのようで、これ以外にも結構動画があったので気になるものをいくつか移動中とかに視聴しました。直接関係なくとも気になる内容を見ていくのが結果的に理解の促進にもつながるかなと。

こちらは試験対策本の方の動画ですね。学習方法の参考にしました。

まとめ

午後試験は午後1を問1、午後2を問2で完全に論理設計で勝負しました。論理設計に集中した分、物理設計は正直課題が残っているので合格したからいいやではなく、理解していきたいです。

過去問解いているときから思いましたが本当に時間との勝負です。時間が大量にあれば解けるのに…と思うことしばしば。

論理設計、リレーションシップに関していうと解説などでも「常識的に考えれば」とかが頻出してくるんですが常識が備わってないのか常識ができていなかったので大分苦労しました。色々な業界の業務知識の把握や練習としてはいい試験ではないかと思います。

午後Ⅱに関してはデータベーススペシャリストドットコムやXの書き込みなどみても結構議論が起こっているのですが、本当に今まで過去問では明細の関係はとりあえず連番ふってサロゲートキー!だったのがいきなり「サロゲートキーは禁止ね!全部ナチュラルキーでやってね!」で面食らってしまいました。どうにかこうにか最後まで埋めきったのですが、模範解答では主キーが全く設定されていなかったりといまだに理解が追い付いてないです。主キーをもちろん設定しましたし、落ちてると思ったので80点とれていたのは正直不思議です。いまだに理解が微妙なのでIPA公式解答をもってどのような解説をしてくれるのか次年度の対策本を買ってみたいようなw

今後はペーパーテストではなくなるとのことで、矢印をひっぱたりお絵描きどうするんだろう…無理じゃない?と思ってたので個人的には一安心です。関係スキーマの属性埋めはペーパーより楽になるでしょうけど…(特に午後Ⅱ問2設問1(4)のようなナチュラルキー縛りで同じ記載をなんどもかかなきゃいけないものは)。

最後のペーパーテストに合格したんじゃよ…と将来的に語れる実績を解除したということで

(あとこれで基本情報と応用情報とデータベーススペシャリスト受かったので例の逃げ恥のネットネタ(?)よろしくガッキーを待つだけでいいですか?)